আশা করছি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন।

আমার আগের সব পর্ব:-

পর্ব ১:- ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ১

পর্ব ২:- ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ২

পর্ব ৩:-ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ৩

পর্ব ৪:-ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ৪

পর্ব ৫:-ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ৫

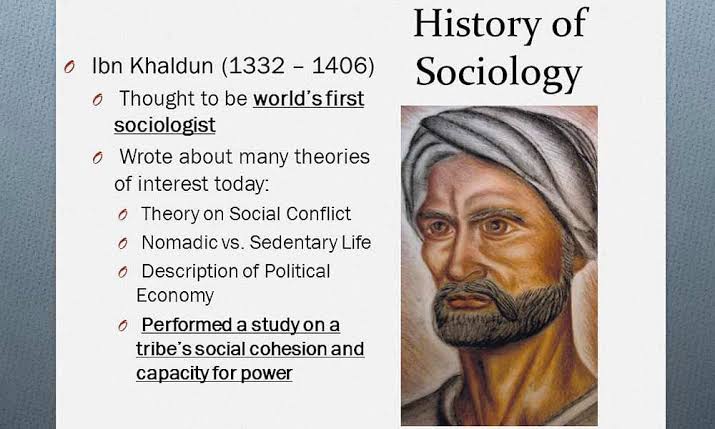

11.ইবনে খালদুন(সমাজ বিজ্ঞানের আদি জনক)

ইবনে খালদুন,মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম একজন। মধ্য যুগে যেসব মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাদেরই একজন ইবনে খালদুন।

তার সম্বন্ধে রবাট কিন্ট বলেছেন,’ ইতিহাসে, বিজ্ঞানে বা দর্শনে, আরবী সাহিত্যে ইবনে খালদুন একটি মাত্র উজ্জ্বল নামে অলংকৃত। ক্লাসিক্যাল কিংবা মধ্যযুগীয় খ্রিস্টজগতে সে উজ্জ্বল নামের তুলনা মেলে না। প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং অগাস্তিন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না, বাকি সব তাঁর নামের সঙ্গে উল্লেখেরও অযােগ্য।’ (মুসলিম মনীষা, পৃ. ২১৬-১৭)।

প্রখ্যাত আরব গবেষক পি. কে. হিট্টির এ মন্তব্য স্মরণ করা যায়,

কোনো আরব লেখক, এমনকি কোনো ইউরোপিয়ানও ইতিহাসচর্চাকে এত সর্বাত্মক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে পারেননি।

তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তা ও মৌলিক অবদানের কথা বিবেচনা করে রবার্ট ফ্লিন্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে,”হবস, লক ও রুশো তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না; এবং এ সকল নাম তাঁর নামের সাথে উচ্চারণ করার জন্যও উপযুক্ত নয়।”

ডি বোয়েরের মতে,

ইবনে খালদুন নতুন দার্শনিক পথ নিয়ে উপস্থিত হন, যে সম্বন্ধে এরিস্টটলেরও কোনো ধারণা ছিল না।

আর মার্গোলিয়থের বিবেচনায় ইবনে খালদুন এরিস্টটলের ন্যায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেননি। তাঁর মতে,

ইবনে খালদুনের মাধ্যমে মানব বিষয়াবলি প্রাকৃতিক গতি অনুসরণ করে এবং পর্যায়ক্রমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

তিনি একাধারে একজন ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। অনেকেই তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতির জনকদের অন্যতম একজন হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী ইবন খালদুন তিউনিস শহরে ১৩৩২ খৃস্টাব্দের ২৭ মে মােতাবেক ৭৩২ হিজরীর ১ রমজান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরাে নাম আবদুর রহমান ওয়ালী উদ্দীন ইবন মুহম্মদ ইবনে খালদুন।

খালদুন’ হচ্ছে বংশের উপাধি। তার পূর্ব পুরুষগণ ইয়েমেন থেকে এসে তিউনিসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতামহ তিউনিসের সুলতানের মন্ত্রী ছিলেন। পিতা ছিলেন খুব জ্ঞান পিপাসু। বাল্যকাল থেকেই ইবনে খালদুন জ্ঞান সাধনায় মশগুল হন। তার মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল বিস্ময়কর।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা শেষ করেন। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান সাধনার প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। যে কোন বিষয়ে কোন বই পেলেই তা তিনি পড়ে শেষ করে ফেলতেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

জ্ঞান সাধনায় মত্ত এ মনীষীর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেমে আসে এক ভয়ানক দুর্যোগ।১৩৪৯ সালে ‘প্লেগ’ নামক এক মহামারীতে আক্রান্ত হয় তিউনিসিয়া। এ মহামারীতে তিনি তার পিতা-মাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক বন্ধুবান্ধবকে হারান। পিতা-মাতাকে হারিয়ে তখন শোকে কাতর ইবনে খালদুন। ঠিক তখনই তার সংসারে চরম অভাব-অনটন দেখা দেয়।

জীবিকার তাগিদে ১৩৫২ সালে তিনি তৎকালীন তিউনিসের সুলতানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে কাজ নেন। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিয়ে করেন। তবে সংসার জীবন তার জ্ঞান অর্জনের পথে বাঁধা হতে পারে নি। এক পর্যায়ে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং আন্দালুসিয়ায় চলে আসেন।

সেখানে গ্রানাডার সুলতানের অনুরোধে তিনি কেস্টিল রাজ্যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৩৬৬ সালে তিনি আবারও তিউনিসিয়ায় ফিরে আসেন এবং সুলতানের অনুরোধে ‘বগী’ নামক রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক মনীষীই নিজ মাতৃভূমিতে মর্যাদা পাননি বরং নির্যাতিত, বিতাড়িত এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ইবনে খালদুন ও তাদের থেকে আলাদা নন। তিউনিসিয়ার বগী রাজ্যে তিনি বেশি দিন অবস্থান করতে পারেননি। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হন।

তাই তিনি জীবন বাঁচাতে রাজ্য ত্যাগ করে তেলেমচীন রাজ্যে চলে যান। মরক্কোর সুলতান আবদুল আজীজ ইবনে আল হাসান তেলেমচীন রাজ্য দখল করে নিলে তিনি সুলতানের হাতে বন্দী হন। তখন সুলতান ইবনে খালদুনের জ্ঞান প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মুক্তি দানের আদেশ দেন।

পরবর্তীতে তিনি আবারও আন্দালুসিয়ায় চলে আসেন এবং ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারণে এখানেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন নি। ফলে এক পর্যায়ে তিনি আন্দালুসিয়া ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকা চলে যান এবং সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। এক সময় উত্তর আফ্রিকায় ইবনে খালদুনের প্রভাব ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তিনি মানব সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন। দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

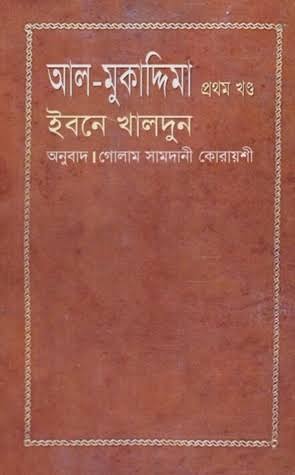

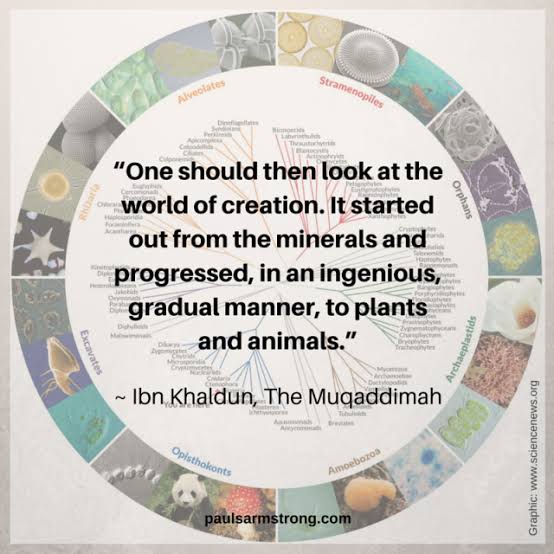

পরবর্তীতে তিনি আফ্রিকার বানু আরিফ প্রদেশে চলে যান এবং শান্তিতে বসবাস শুরু করেন। এখানকার সুলতানের দেয়া নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল মুকাদ্দিমা’ রচনা করেন। মূলত এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন।

‘মুকাদ্দিমা’ শব্দটির অর্থ হল পূর্বকথন। মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুন রাজবংশগুলোর উত্থান ও পতনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ যেন এক পরশপাথর। যার সাহায্যে ইতিহাসের বয়ানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা বিচার করা সম্ভব।

এ. জে. টয়েনবির মতে,

আল-মুকাদ্দিমাহ সর্বজনের, ও সর্বকালের লিখিত এ ধরনের কাজের মধ্যে সর্বোত্তম শ্রেণীর।

আর জর্জ সার্টনের দৃষ্টিতে,

আল-মুকাদ্দিমাহ, মধ্যযুগের চিন্তন জগতের মহত্তম ও সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় নিদর্শন।

ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন,

চার বছরের পরিশ্রমে ইবনে খালদুন যে অমর কীর্তি রেখে গেছেন, তা চিন্তাশক্তির বিশালতা ও কল্পনার উর্বরতার দিকে দিয়ে খুসিদাইদস কিংবা মেকিয়াভেলীর সঙ্গে তুলনীয়। যে অন্ধকার রাশি হইতে তার মনের দ্যুতি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা তুলনামূলক বিচারে অনন্য, কারণ থুসিদাইদস, মেকিয়াভেলী ও ক্লারেণতন আলােকদীপ্ত কালের ও স্থানে শিরােমণি, কিন্তু ইবনে খালদুনের আলােক ছিল তাঁর দিগন্তে একক। তিনি যে ইতিহাস দর্শনের কল্পনাও রূপায়ণ করেছে, আজও তা সর্বকালের ও স্থানের মন্ন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম হিসেবে কীর্তিত হয়ে আসছে।

এই গ্রন্থে তিনি যেসব মৌলিক চিন্তা ধারার পরিচয় দিয়েছেন তা পৃথিবীতে আজও বিরল। তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইতিহাসের বিবরণ ও ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাই ঐতিহাসিকদের কাজ নয়, একইসঙ্গে জাতির উত্থান পতনের কারণগুলোকেও বিশ্লেষণ করতে হবে।

তিনি নিজেও তার ‘আল মুকাদ্দিমা’ গ্রন্থে বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি অভূতপূর্ব দৃঢ়টা দেখিয়েছিলেন।

তিনি এই কিতাবে আসাবিয়া তত্ত্ব বা গোষ্ঠী সংহতির উপর রাষ্ট্র দর্শনের ভিত্তিকে দাঁড় করিয়েছেন। একটি রাষ্টের উত্থান বা পতনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আসাবিয়াতত্ত্ব কাজ করে।

আসাবিয়া বলতে মূলত কোন গোত্রের সমন্বিত মানস কে বুঝায়। সভ্যতার জন্ম হয়েছে একতাবদ্ধ মানসিকতা থেকে। তাই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধতার সাথে সাথে রাষ্টকে সংরক্ষণের দর্শন তিনি উপস্থাপন করেছেন।আসাবিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সংঘের প্রয়োজনের মতোই এর শক্তির প্রয়োজন, কারণ এই শক্তি ছাড়া মানুষ এর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংঘ নিতান্তই অকিঞ্চিতকর।

তবে ইবনে খালদুন মনে করেন যে, আসবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতির জন্য ধর্ম প্রধান নিয়ামক নাও হতে পারে, তবে একথাও সত্য যে, নবী রাসূল গণ ধর্মীয় প্রচার কার্য চালানোর মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। ইবনে খালদুন মনে করেন যে,

পরিবার থেকেই মূলত প্রাথমিকভাবে গোষ্ঠী মানসিকতার জন্ম নেয়, গোত্র থেকে সম্প্রসারিত হয়ে উন্মেষ ঘটে রাষ্ট্রের আর তখন গোত্রের মাধ্যমে একই অনুভূতির একটি মাত্র সাফল্যের জায়গায় একাধিক সাফল্যের উদ্ভব হয়। একটি মাত্র মানস যখন অন্য সকল মানসের উপর বিজয় লাভ করে তখন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

আসাবিয়ার সাথে ইসলামের কিছু সাদৃশ্য দেখিয়েছেন ইবনে খালদুন। তিনি বলেছেন-

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে এমন কিছু মমতা ও ভালবাসা প্রদান করেছেন যা তাদের বংশ ও স্বজনদের প্রতি গভীর আকর্ষণ হিসেবে প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমেই শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন । এ প্রসঙ্গে তিনি একটি কুর’আনের আয়াত উপস্থাপন করেছেন-

“ তারা তাদের পিতাকে বলেছিলো যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে সেখানে আ্মরা একটি গোত্র, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইবনে খালদুন আসাবিয়া তত্ত্বের মাধ্যমে ঐক্যসাধন করার সূত্র ও কর্তৃত্বলাভের উপায় হিসেবে দর্শন উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কুর’আনের উপরোক্ত আয়াত এবং ইসলামের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

তিনি ধর্ম মত প্রচারের জন্য ও আসাবিয়াতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এর যুক্তিতে তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই তার জাতির প্রতিরোধ সম্পন্ন গোত্রের মধ্যে প্রেরণ করেন।

ইবনে খালদুনের বৈজ্ঞানিক দর্শন কিছুটা ইমাম গাজ্জালির মতোই ছিল। তিনি বিজ্ঞানকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। ধর্মীয় বিজ্ঞান এবং অধর্মীয় বিজ্ঞান। তার দর্শনের মূল মতাদর্শ ছিল, ধর্ম আর বিজ্ঞান একসূত্রে গাঁথা।

১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাতৃভূমি তিউনিসে পুনরায় ফিরে আসেন কিন্তু মাতৃভূমির জনগণ তাঁকে সম্মান দেয়নি। অবশেষে ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে চলে যান মিসরে। সেখানে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে মিসরের সুলতান তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। মিসরের কায়রােতে তিনি প্রায় ২৪ বছর কাটিয়েছিলেন। এখানেই তিনি আত তারিক’ নামক আত্মচরিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি সমাজ বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। বিবর্তনবাদের নতুন তথ্য ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর লেখা কিতাব আল ইবর’ বিশ্বের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ।

ইবনে খালদুনের বিভিন্ন রচনাবলী ইউরােপে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হবার পর সমগ্র বিশ্বে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, এমন এক সময় ছিল যখন মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

পরবর্তীতে ইউরােপের লােকের মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যকে চর্চা করে ক্রমান্বয়ে আজ উন্নতির শিখরে উঠেছে। কিন্তু মুসলিম জাতি তাদের পূর্ব পুরুষদের সুবিশাল জ্ঞান ডান্ভারকে উপেক্ষা করায় আজ বিশ্বের বুকে অশিক্ষা, দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে।

১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী বাদশা তৈমুর সিরিয়া আক্রমণ করেন এবং মিসর অভিযানের প্রস্তুতি নেন। ঠিক এ সময় ইবনে খালদুন মিসরের সুলতানের অনুরােধে একটি শান্তি চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে বাদশা তৈমুরের দরবারে উপস্থিত। দীর্ঘ আলােচনার পর বাদশা তৈমুর ইবনে খালদুনের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন। তৈমুর তাঁর মিসর অভিযান স্থগিত ঘােষণা করেন।

এভাবে ইবনে খালদুন তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা দিয়ে একটি অনিবার্য সংঘাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করলেন। বাদশা তৈমুরের বিশেষ অনুরােধে ইবনে খালদুন দামেস্কে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর ফিরে আসেন মিসরে। মিসরেই এ বিখ্যাত মনীষী থাকাকালেই ইবনে খালদুন রমযান মাসের ২৫ তারিখে ৮০৮ হিজরীতে (১৯ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছর পূর্ণ হয়েছিল।

ইবনে খালদুনের কিছু বিখ্যাত উক্তি-

“বিদ্যাহীন ব্যক্তির বিনয়ী স্বভাব, অহংকারী বিদ্বানের চেয়েও প্রশংসনীয়।”

“মানুষ মাত্রই মূর্খ, আর সে শিক্ষিত হয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে।”

“অভ্যাস হলো আত্মার গুণাবলী।”

“জ্যামিতি মানুষের বুদ্ধিকে বিকশিত করে এবং চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।”

এ মনীষী মুসলিম জাতির জন্যে, যে জ্ঞান রেখে গেছেন তা ইতিহাস চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

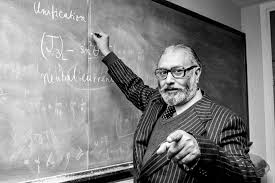

12.আব্দুস সালাম(নােবেল বিজয়ী এক বিজ্ঞানী)

মধ্যযুগের জ্ঞান বিজ্ঞান ইসলামের স্বর্ণোজ্জল অধ্যায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্য সেভাবে আর ধরে রাখতে পারেনি। ফলে মধ্যযুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে আধুনিক যুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের ও দীর্ঘদিনের স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে সে বিচ্ছিন্নতা ভাঙলেন পণ্ডিতবর বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুল সালাম।

মেধার দৌড়ে তিনি হলেন এক সফল মেধাবী। হলেন নােবেল বিজয় করার মতাে যথাযগ্যে বিজ্ঞানী। তাছাড়া তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গতিশীল এক নেতা হিসেবে। আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুস সালাম ছিলেন আধুনিক সময়ের বিজ্ঞান গবেষণার অনন্য নজির।

বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যেকার যে ভাসা ভাসা দ্বন্দ আজ সমাজে বিদ্যমান, তারই অবসান ঘটাতে তিনি বরাবর সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এটুকু প্রতিষ্ঠা করে গেছেন : ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই । তার প্রবল বিশ্বাস ছিল ইসলামী প্রজ্ঞার দোলনায় চড়ে বিজ্ঞানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা।

অধ্যাপক সালামের জন্ম ১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি।পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের জং এ তাঁর জন্ম।

হাজেরা বেগম ও মােহাম্মদ হােসেইন ছিলেন অধ্যাপক সালামের মা-বাবা। তিনি ছিলেন মা-বাবার সাত সন্তানের মধ্যে প্রথম।তার বাবা মােহাম্মদ হােসেইন ছিলেন একজন শিক্ষক।

১৯২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সাহিয়াল ঝেলার সান্তোকদাস এলাকায় তার জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তুখোড় মেধাবী আবদুস সালাম তিন বছর বয়স থেকে বাড়িতে লেখাপড়া শেখা শুরু করে দেন। লেখা পড়ায় তার চরম আগ্রহ ছিল। ১৯৩২ সালে ছয় বছর বয়সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি না হয়ে আবদুস সালাম স্থানীয় ঝাং স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হন।

ভাল ইংরেজি শেখানোর জন্য তার বাবা ছেলেকে ১৯৩৮ সালে লাহোরের সেন্ট্রাল মুসলিম মডেল স্কুলে ভর্তি করে দেন। নতুন স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষাতেই আবদুস সালাম মোট ৭০০ নম্বরের মধ্যে ৫৯১ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪০ সালে আবদুস সালাম মেট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট স্ট্যান্ড অধিকার করেন। অর্জন করেন লাহোরের পরীক্ষার্থীদের মাঝে সবোর্চ্চ নম্বর প্রাপ্তির কৃতিত্ব।

আব্দুস সালাম চেয়েছিলেন একজন সরকারি চাকুরে হবেন। সোজা কথায় যােগ দেবেন সিভিল সার্ভিসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তার সময়ে সিভিল সার্ভিসে নিয়ােগ বন্ধ রাখা হয়। তিনি চলে গেলেন ক্যামব্রিজে।উদ্দেশ্য আরও পড়াশােনা করবেন।

পদার্থবিজ্ঞানের জগতে প্রফেসর আবদুস সালামের সত্যিকারের বিচরণ শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে যখন তিনি কেমব্রিজে পড়তে আসেন। মহাকর্ষ বলের সাথে অন্যান্য বলগুলোর ঐক্য খুঁজতে আলবার্ট আইনস্টাইন ও এনরিকো ফার্মি যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, প্রফেসর আবদুস সালাম কেমব্রিজে এসে গবেষণায় সফল হন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৯- এই বত্রিশ বছর ধরে যাঁরা চেনেন তাঁকে, পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর নোবেল প্রাপ্তিতে তাঁরা মোটেও অবাক হননি।

কিন্তু সবাই খুব অবাক হয়েছেন নোবেল পুরষ্কারের অনুষ্ঠানে তাঁর পোশাক দেখে। কারণ শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই প্রফেসর আবদুস সালাম দামী থ্রি-পিস স্যুট পরতে অভ্যস্ত। তাই বিশেষ দিনে বিশেষ পোশাকের পেছনে এই বিজ্ঞানীর নিশ্চয়ই বড় কোন যুক্তি আছে।

১৯৫০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পাঠ্যাবস্থায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আবদুস সালামকে স্মিথ পুরষ্কারে ভূষিত করে। পরের বছর ১৯৫১ সালে তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি লাভ করেন। বিখ্যাত ফিজিক্স জার্নাল ফিজিক্যাল রিভিউতে তার দুটো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

কেমব্রিজে আবদুস সালামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা অসঙ্গতি দূর করা। এ পর্যন্ত তত্ত্বে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে ইলেকট্রনের গণনাকৃত অসীম ভর এবং অসীম বৈদ্যুতিক আধানকে সসীম করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়ান সুইঙ্গার, রিচার্ড ফাইনম্যান ও সিনিট্রো টেমোনাগা তড়িৎচুম্বক তত্ত্বকে কীভাবে পরিমার্জিত করা যায় তা দেখিয়েছিলেন এবং নিউক্লিয়ার বলের মেসন তত্ত্বের ব্যাপারে একই কাজ করেছিলেন আবদুস সালাম। মেসন ফিল্ড থিওরিতে যে অসীম রাশির উদ্ভব হয় তা দূর করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন আবদুস সালাম। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সালামের পুনঃসাধারণীকরণ। পদার্থবিজ্ঞানে এই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আবদুস সালামকে হপ্কিন্স পুরষ্কার দেয় ১৯৫৮ সালে।

আবদুস সালামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান হলো মৌলিক কণাগুলোর শ্রেণীকরণের জন্য গণিতের গ্রুপ থিওরির ব্যবহার। ১৯৬০ সালে জাপানের কয়েকজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেছিলেন যে পরিচিত মৌলিক কণাগুলো (ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন) আরো তিনটি মৌলিকতর কণা দিয়ে তৈরি, পরে যাদের নাম দেয়া হয়েছে কোয়ার্ক। আবদুস সালামই প্রথম অ-জাপানী বিজ্ঞানী যিনি এই ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুকণার কোয়ার্ক-তত্ত্ব এখন প্রতিষ্ঠিত।

আবদুস সালামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্যই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ও দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্সের একত্রীকরণ তত্ত্ব। যার জন্য ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। আবদুস সালাম হলেন প্রথম মুসলমান নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী।

কণা পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে আবদুস সালাম তাঁর প্রতিভার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। ফিজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডনের ম্যাক্সওয়েল পুরষ্কার (১৯৬১)। ১৯৬৪ সালে পেয়েছেন রয়েল সোসাইটি অব লন্ডনের হিউজ পুরষ্কার। ১৯৬৮ সালে পেয়েছেন এটম্স ফর পিস মেডেল। ১৯৭১ সালে রবার্ট ওপেনহেইমার মেমোরিয়্যাল মেডেল, ১৯৭৭ সালে লন্ডন ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্সের গাথিরি মেডেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক, ১৯৭৮ সালে রোমের মেট্রেউটিক মেডেল ও রয়েল সোসাইটি অব লন্ডনের রয়েল মেডেল। ১৯৭৯ সালের নোবেল পুরষ্কার, ইউনেস্কোর আইনস্টাইন পদক। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির পর স্বাভাবিক ভাবেই পুরষ্কার ও পদকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। অসংখ্য পুরষ্কারের পাশাপাশি বিশ্বের পয়ঁত্রিশটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৫৭ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৫৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আবদুস সালামকে হপ্কিন্স পুরষ্কার দেয় । আবদুস সালামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো মৌলিক কণাগুলোর শ্রেণীকরণের জন্য গণিতের গ্রুপ থিওরির ব্যবহার।

১৯৫৯ সালে আবদুস সালামকে সিতারা-ই-পাকিস্তান খেতাব দেয়া হয়। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় বিজ্ঞান কমিশনের সদস্য ও শিক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পান।

১৯৬১ সালে প্রফেসর আবদুস সালামের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬৫ সালে আবদুস সালামের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প গ্রহণ করে। মূল উদ্দেশ্য ভারতের পারমাণবিক প্রকল্পের জবাব দেয়া। প্রফেসর আবদুস সালামকে এই প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৭ সালে এর ডিজাইন সম্পন্ন হয়।

প্রফেসর আবদুস সালামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ও দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্সের একত্রীকরণ তত্ত্ব। যার জন্য ১৯৭৯ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন।

১৯৯৬ সালে ২১ নভেম্বর ৭০ বছর বয়সে প্রফেসর সালাম ইন্তেকাল করেন।

তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পাকিস্তানের আসমাদি শহরে দাফন করা হয়।

সালামের কবরের এপিটাফে লেখা ছিল, ‘ফার্স্ট মুসলিম নোবেল লরিয়েট’। সালামের মৃত্যুর দু’ বছর পরে এই এপিটাফটিও রেহাই পায়নি। কারণ আব্দুস সালাম আহমদীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে মুছে ফেলা হয় ‘মুসলিম’ শব্দটি। এপিটাফের শূন্যস্থানে এখন কেবলই লেখা রয়েছে, ‘ফার্স্ট__ নোবেল লরয়েট’।

2 thoughts on "ইতিহাসের সেরা কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর তারা যে কারনে বিখ্যাত।পর্ব ৬"